この記事でわかること

- マントヒヒ・マンドリルの基本的な特徴と生態

- マンドリルとの見た目・性格の違い

- 群れの社会構造と意外な性格の一面

- 動物園で観察する際のおすすめポイント

マントヒヒとはどんな動物?基本プロフィールを紹介

マントヒヒはアフリカ東部や南部に生息する大型のサルで、学名は Papio hamadryas(ハマドリスヒヒ)といいます。

ヒヒの仲間の中でも特に美しいマントを持つことで知られ、その姿から「砂漠の王」とも呼ばれています。

マントヒヒの分類や詳細な特徴については、マントヒヒ(Wikipedia)でも詳しく紹介されています。

マントヒヒとマンドリルの比較をする際によく言われるのが、体の大きさと顔の色の違いです。どちらも強い社会性を持ちますが、マントヒヒはより乾燥地帯に適応した種です。

体長はオスで約70センチ前後、体重は20〜30キログラムに達することもあります。メスはオスの半分ほどの大きさで、性差がはっきりしているのが特徴です。

名前の由来とマントの意味

「マントヒヒ」という名前は、オスの肩から背中にかけて生える長い銀白色の毛が、まるでマントを羽織ったように見えることからつけられました。

風にたなびくその毛並みは堂々としており、まるで王族のような威厳を感じさせます。

ここでのポイント:

マントヒヒは見た目の迫力と群れの統率力が際立つサルです。見た目だけでなく、社会性にも注目すべき動物です。

マントヒヒの生態を詳しく解説

生息地と群れの生活スタイル

マントヒヒはエチオピア、ソマリア、アラビア半島などの乾燥地帯に生息しています。

群れで生活する社会性の高いサルで、1匹のオスが複数のメスや子どもを率いるハーレム型社会を形成しています。

群れの中には厳格な順位があり、リーダーのオスは外敵から仲間を守るだけでなく、群れ内の秩序を保つ役割も担います。

生息地域の環境や生態については、マントヒヒの生態・分布(Endangered World Animal)でも詳しく確認できます。

食性:草食中心?それとも雑食?

マントヒヒは雑食性です。主食は草や根、果実などですが、時には昆虫や小型動物を食べることもあります。

乾燥地帯では水や食料を確保するのが難しいため、非常に適応力の高い食生活を持っています。

マントヒヒとマンドリルの違いは食性にも現れます。マンドリルは果実や昆虫を多く食べる傾向があり、マントヒヒはより植物食に寄っています。

日常の行動パターンと社会構造

朝になると食料を求めて移動し、昼は岩場などで休憩。夕方には再び安全な寝場所へ戻るというリズムを保っています。

社会構造は多層的で、ハーレム、クラン、バンド、トゥループという階層があり、人間社会にも通じる複雑な社会性が見られます。

ミニまとめ:

- 群れで協調して行動する社会性の高いサル

- 乾燥地帯でも生き抜く強い適応力

- 複雑な社会階層が存在する

マンドリルとの違いをわかりやすく比較

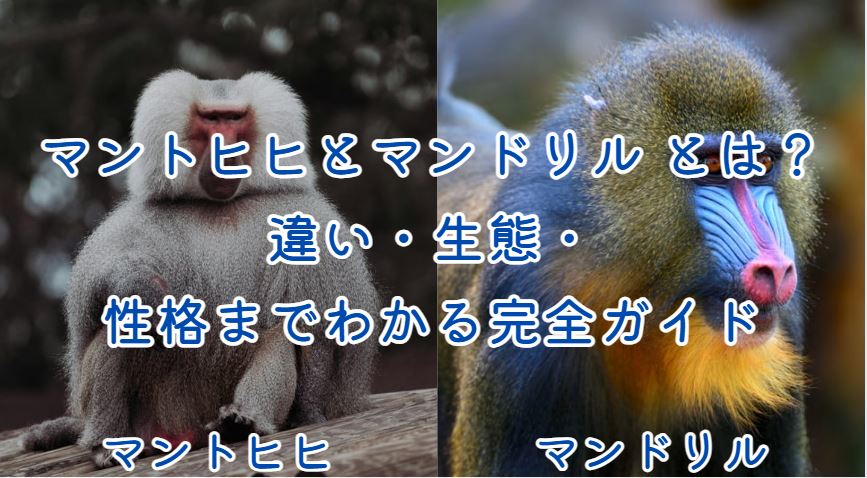

マントヒヒとマンドリルは混同されがちですが、外見、生息地、性格のいずれも異なります。

見分け方や特徴の違いは、マントヒヒとマンドリルの違い(スッキリ)でも画像付きで紹介されています。

| 比較項目 | マントヒヒ | マンドリル |

|---|---|---|

| 顔の特徴 | 灰色からピンク色の顔で鼻が長い | 派手な青と赤の顔で鼻が広い |

| 体毛 | オスは銀白色のマント毛 | 全身が濃い緑がかった毛 |

| 生息地 | アフリカ東部・アラビア半島の乾燥地帯 | 中央アフリカの熱帯雨林 |

| 群れの形 | ハーレム型の多層社会 | 大集団型(最大600頭) |

| 性格 | 秩序を重んじるリーダー型 | 好奇心旺盛で活発 |

マントヒヒとマンドリルの比較で特に注目すべきは、社会構造とリーダー性です。マントヒヒは秩序を重視し、マンドリルはより自由な群れ生活を送ります。

ポイント:

マントヒヒは統率と秩序のサル、マンドリルはカラフルで社交的なサルです。生息環境が違うことで、社会性の発達の仕方にも差が生まれています。

マントヒヒの性格と行動の魅力

見た目は威圧的ですが、マントヒヒは意外にも繊細で家族思いな性格をしています。

オスは常に群れを守る立場にあり、争いを避けて秩序を守ることを優先します。

また、メス同士の絆も深く、毛づくろいを通じて関係性を保っています。

マントヒヒとマンドリルの社会関係を比べると、マントヒヒは上下関係が明確で、マンドリルはより柔軟なコミュニケーションを取ります。

子どもが他の群れにちょっかいを出しても、オスが静かに見守る姿はまるで父親のようです。

このような社会的・感情的な側面は、動物行動学でも注目されています。

動物園でマントヒヒを見るときのポイント

観察のコツ:

- オスのマントが風に揺れる様子をチェック

- メスや子どもの毛づくろいの様子を見ると、群れの絆が感じられる

- オス同士の位置関係を観察すると、社会順位が見えてくる

マンドリルと見分けるためのポイント

- 顔が地味で鼻が長いのがマントヒヒ

- 派手な色の顔はマンドリル

- 生息展示エリアの説明パネルにも注目

動物園によっては、マントヒヒとマンドリルの両方を展示している施設もあります。顔の色、行動、群れの様子を比べると、違いがより明確にわかります。

家族連れにもおすすめで、観察を通じて社会性や家族の絆について学べる動物です。

まとめ:マントヒヒをもっと知るために

マントヒヒは見た目の強さとは裏腹に、秩序、協調、家族愛を重んじるサルです。

マンドリルとの違いを理解することで、彼らの社会構造や行動の奥深さがより鮮明に見えてきます。

マントヒヒとマンドリルの比較は、動物の進化や環境適応を知るうえでも貴重なテーマです。

次に動物園でマントヒヒを見かけたら、そのリーダーとしての風格と仲間への優しさに注目してみてください。

きっとそのギャップに、あなたも魅了されるはずです。